明治時代の大通公園

>>> 火防線から道路へ <<<

火防線であり北と南を分ける境界線であった大通は、明治5年9月18日に開拓使は

札幌本府の道路に北海道国郡名の名称を付けることにした。このとき大通は「後志通」と

呼ばれるようになって一道路となりました。

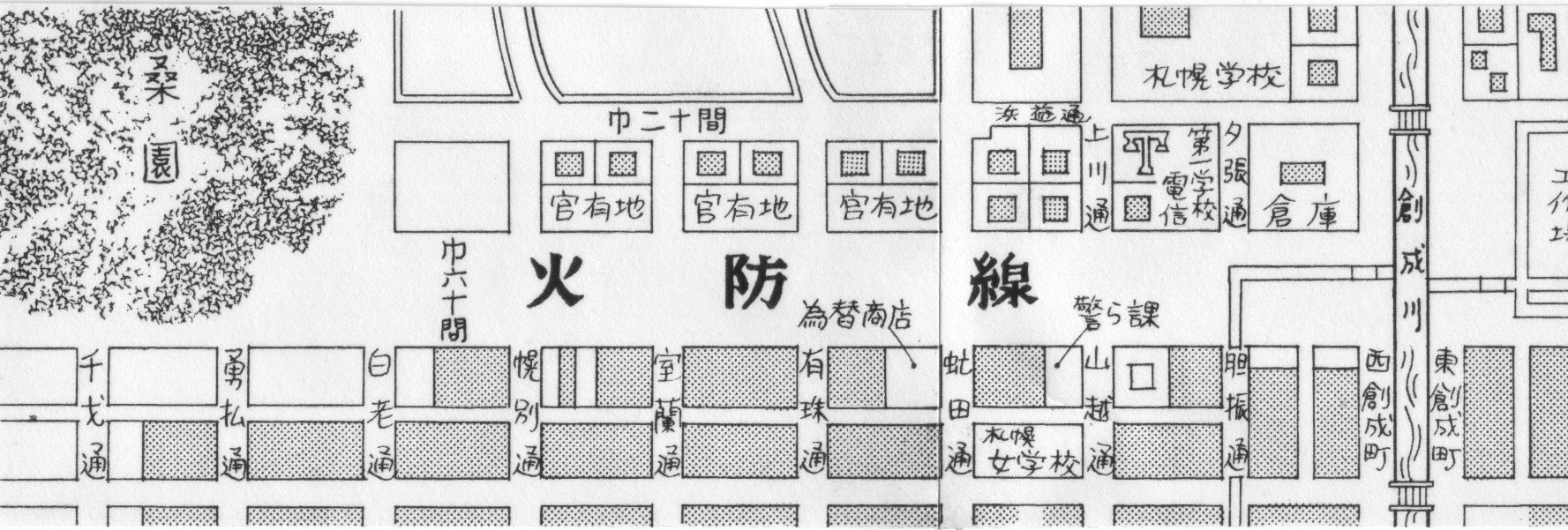

明治8年ころの大通界わい(この図は「明治8年札幌市街図」をもとに作成されたもの)

さっぽろ文庫「大通公園」より

↑

北

図を見ると、大通より南側では仲通が有り北側には無い、また区画も南より北の方が大きい。

これは官地と民地の差異の現れである。

このころの建物は、官舎が本庁に向かって正面にしていたため大通は裏であった、民地の建物は

大通を正面にして建っていた。大通が裏であったことは、後の大通がゴミ捨場になる誘因がひそん

でいました。

明治14年6月に「札幌市街名称改正」により条丁目制に改められました。

>>> 大通の利用 <<<

明治8年〜9年頃、町の工事が一段落してきて人々は余暇を求めてくるようになり、大通の空地を

多目的利用することを考え始めた、最初に手掛けたのが西3丁目4丁目の花壇の設置であります。

大通付近には旅館、料理店、学校、工場ができ始め大通を散歩や休憩の場となっていった。

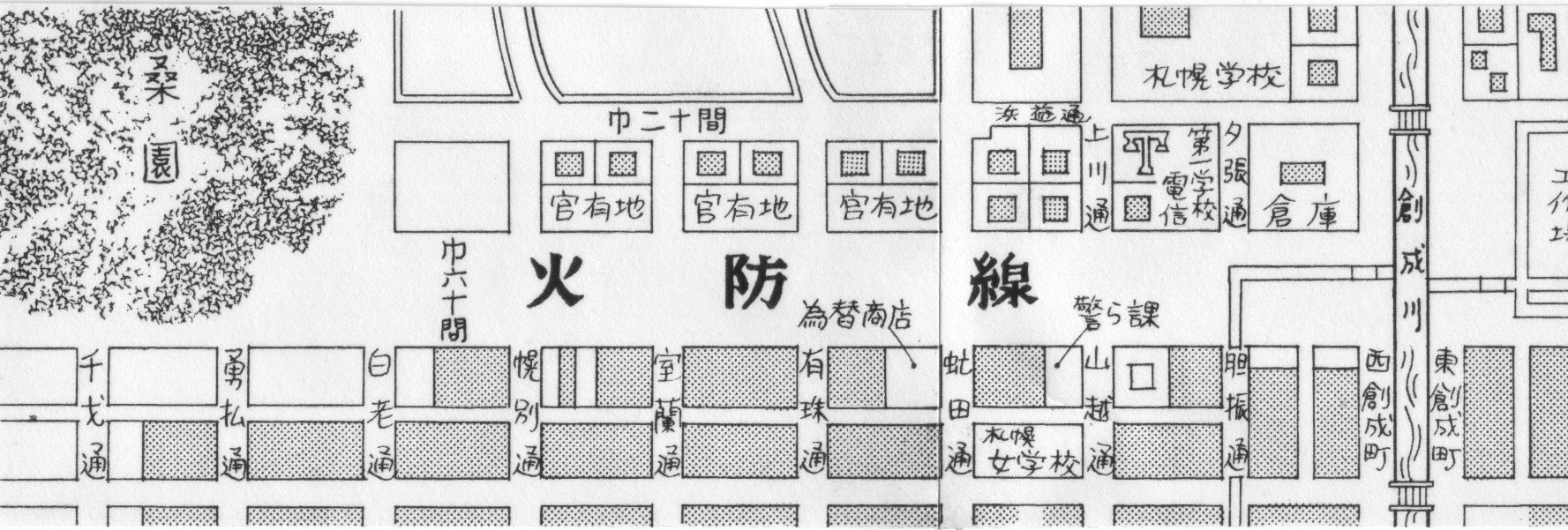

明治11年には西2〜3丁目で第1回農業

仮博覧会が開催され人寄せに大きな成果

をあげれた。

博覧会は隔年開かれていき明治20年から

中島遊園地に会場を移した。

また明治20年ころの大通西3丁目界わいが

馬車輸送のステーションに変わっていき、

札幌の交通体系は大通と札幌駅が中心となり

現在も不変であります。

← 第1回農業仮博覧会

(大通西2丁目3丁目)、明治11年

>>> スポーツ会場となった大通 <<<

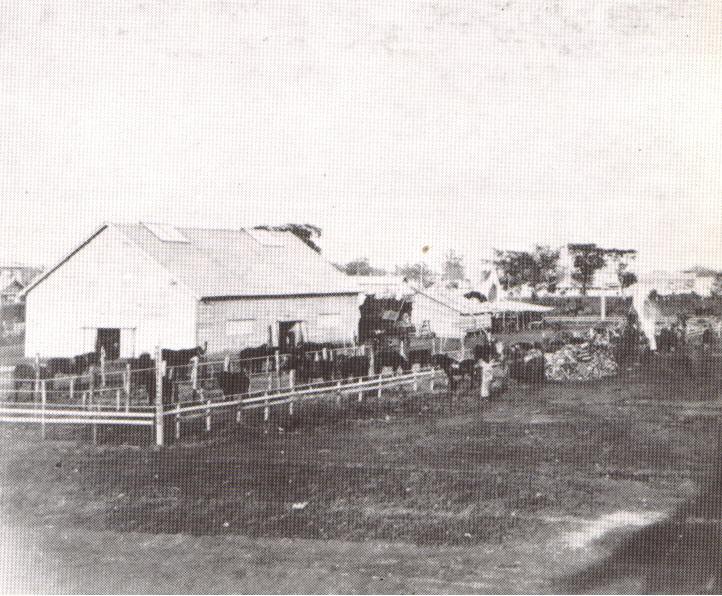

明治11年5月25日に札幌農学校が遊戯会(運動会)

を全国で始めて開いた。会場は浜益通や上川通を使っ

ていた、市民とって遊戯会は祭り以上の楽しみな行事

であり他校ににも大きな影響を与えていった。

やがて明治21年に大通西5丁目で周辺学校合同運動会

が開かれた。小学校の運動会は子供より親が夢中になり、会場となった大通は、その後市民の運動場になり体育館

もできた。やがて運動会は円山坂下グラウンドに体育館は

東の方に移っていく。

>>> イベント会場として利用される大通 <<<

大通が集会、行列の場として利用されるようになったきっかけは、明治22年2月11日、国家的行事

としての憲法発布の記念式と祝賀会、それに伴う行列で、大通および豊平館や札幌農学校などの

諸学校はいやが上にも盛り上がりを見せた。加えて帝国議会の開催、教育勅語の発布の行事も

大通で行われている。その後戦勝祝賀などの国家的、市民的行事は大通を会場にすることが

普通になった。

▲明治34年、札幌農学校の遊戯会

>>> 大通から大通公園へ <<<

明治30年を過ぎて大通を小公園にすると同時に開拓記念碑を偕楽園より移した、

これが大通の碑の第1号であります。

その後、明治36年に黒田清隆伯の銅像が西7丁目に、明治42年に永山武四郎将軍の銅像が

西3丁目に建てられ、公園としての象徴性を示してきた。

>>> 明治時代の街並みの様子 <<<

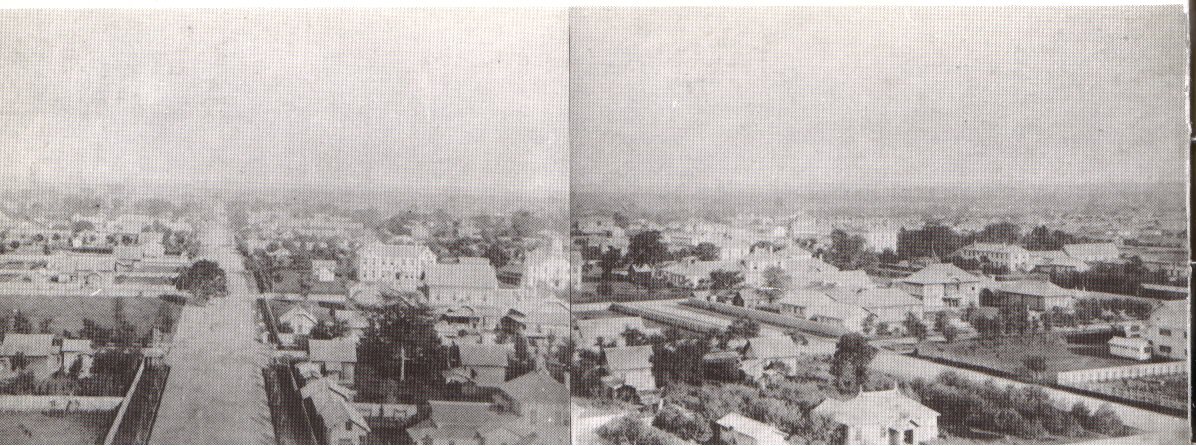

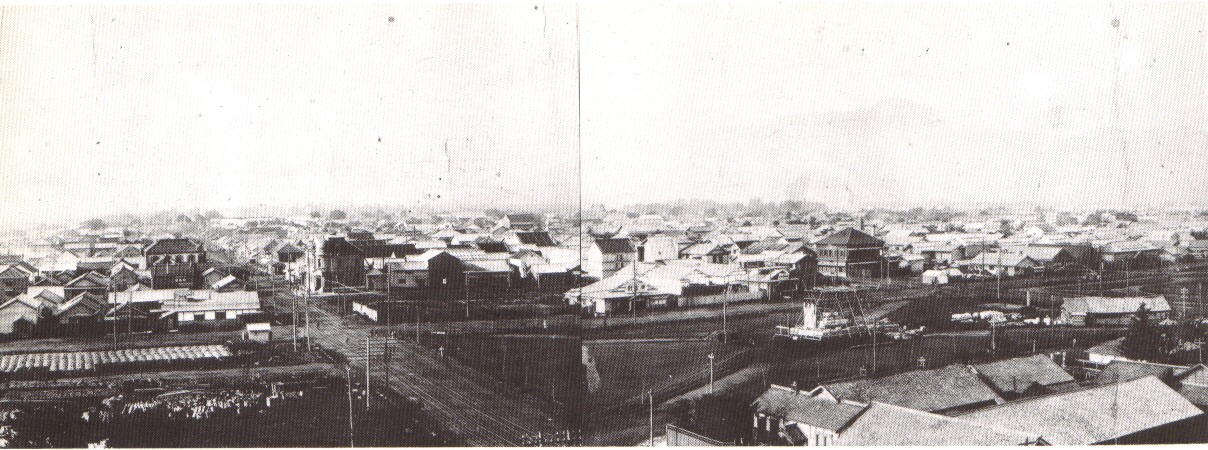

▲明治22年、北海道庁屋上からの展望

▼明治42年、北1条西2丁目の札幌区役所屋上からの展望

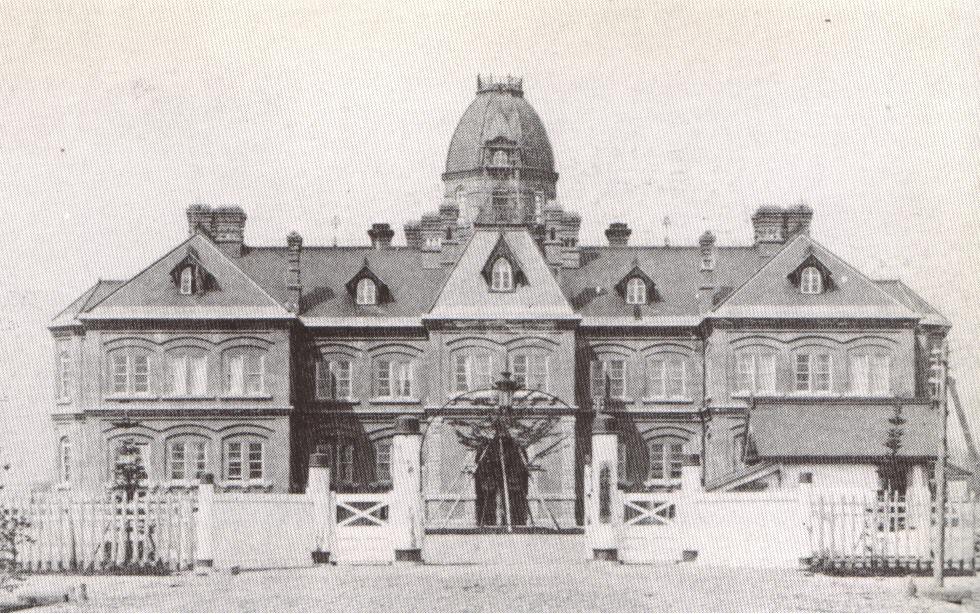

▲明治23年

北海道庁赤レンガが完成した当時

▲明治42年、札幌区役所

北1条西2丁目(現在の市役所駐車場)

に建設された

▲明治末期

札幌郵便局(大通西2丁目)

▼豊平館(左は建築風景、右は完成直後)

明治11年に開拓使は洋造ホテルを計画し

12年1月着工、13年11月に完成した。

14年8月に明治天皇の北海道行幸の行在所

として開館した。

大通西1丁目に建設され昭和32〜33年に

中島公園に移された。