・大通の始まりは札幌の建設の始まりでもあります。

明治2年当時、札幌は茅原(かやはら)の原野で、現在の大通公園のあたりは林がまばらな状態でした。

そのような所を明治2年(1869)11月10日(新暦12月12日)に島判官は札幌の建設をはじめました。

札幌建設の起点となった場所は、1857年に獣通を人が通れる路にした渡島通(現在の南1条通)と

1867年に用水、飲料水、舟運の便を図るためにつくられた大友堀(現在の創成川)の交わるところを

起点とし、そこから東西南北に区分しました。

・島判官の構想は「現在の道庁付近に約550m四方の本府庁舎を建て、その周辺に役所、官舎を置い

て官地とし、南1条通の北側に大通(火防線)を設けて大通以南を民地に区分する」であった。

しかし島判官は明治3年1月に帰京を命じられ本府建設も中止されましたが、明治4年1月から島判官

の構想が再認識され、後任の岩村道俊が島判官の構想をもとに札幌の街づくりを進めました。

官地と民地を区分した火防線(当時はただの空地)が大通公園の原点であります。

今回は大通公園に視点を置いているため札幌開拓や北海道開拓のことはふれてませんが、

簡単に札幌建設が始まっていったのではありません。日本政府にとって北方ロシアに対する危機感により

北海道に国郡を置き国家領域と宣明することを急いだこと、また欧米の先進技術を導入し近代農業や

鉱工業の技術導入の実験場所であったこと、先住民のアイヌ民族との関わり、開拓者のことなど、多くの

問題がありました。

北海道史や札幌史に興味のあるかたは、各自勉強していただきたい。

尚、参考文献は、北海道開拓記念館発行「近代のはじまり」、さっぽろ文庫「大通公園」、その他。

写真等は、さっぽろ文庫別冊「札幌歴史写真集」及び札幌資料館よりご協力をいただきました。

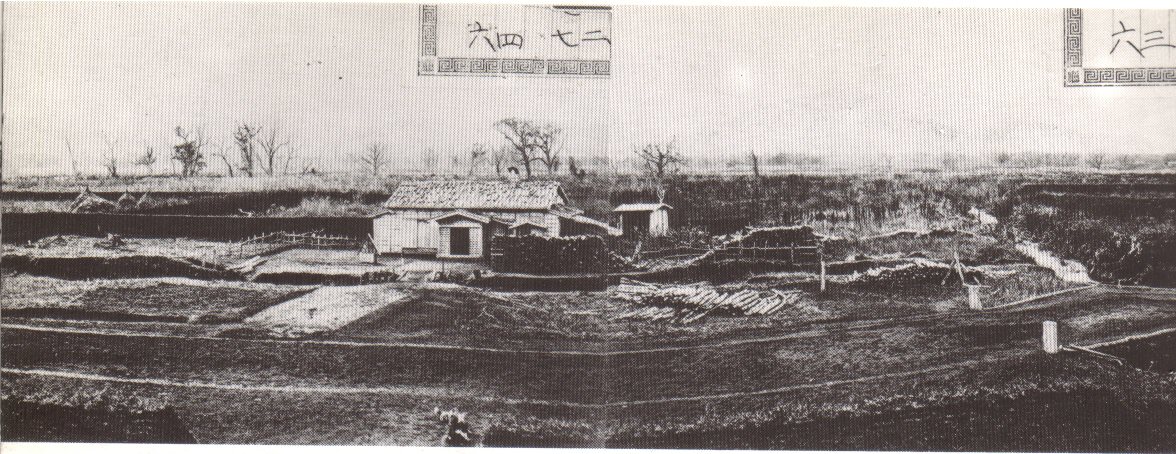

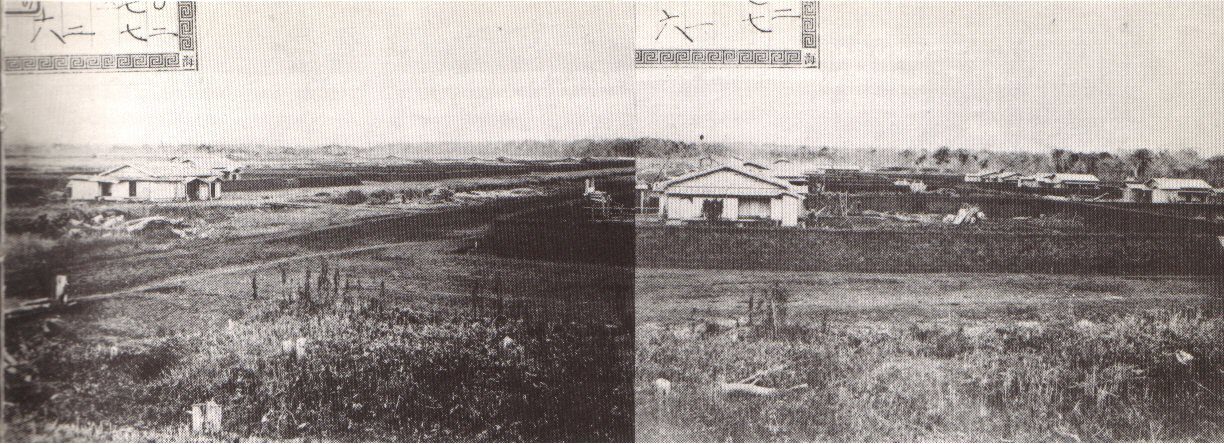

明治3年から5年ころの街並み風景です。

大通のはじまり

明治3年の札幌

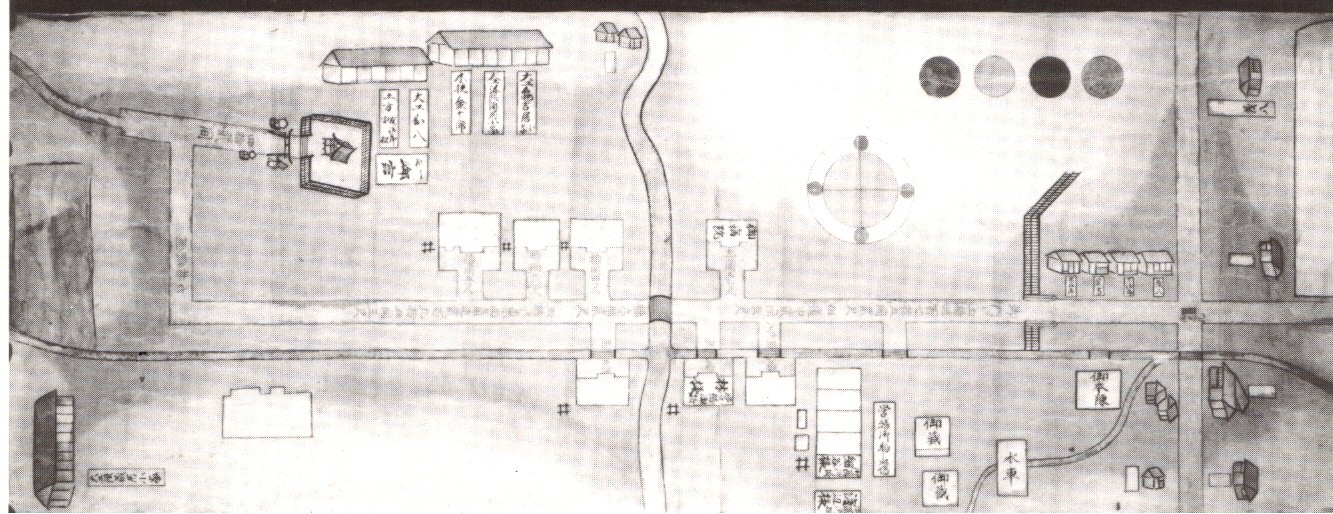

「高見沢権之丞見取図」

←大友堀(創成川)

→ 北

▼ 明治5年の札幌西部 (創成川の東より西を眺めたもの)

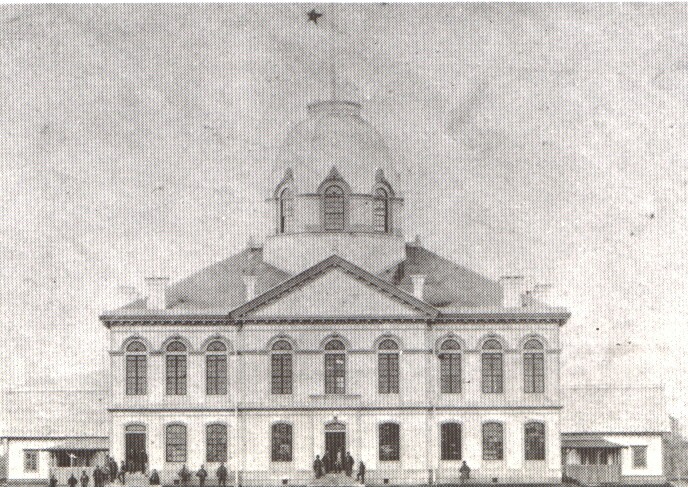

▼ 明治6年 札幌開拓本庁舎

▼ 明治5年

現在の三越デパート南1条西3丁目

▼ 明治4年ころ

豊平から真駒内までの道路建設

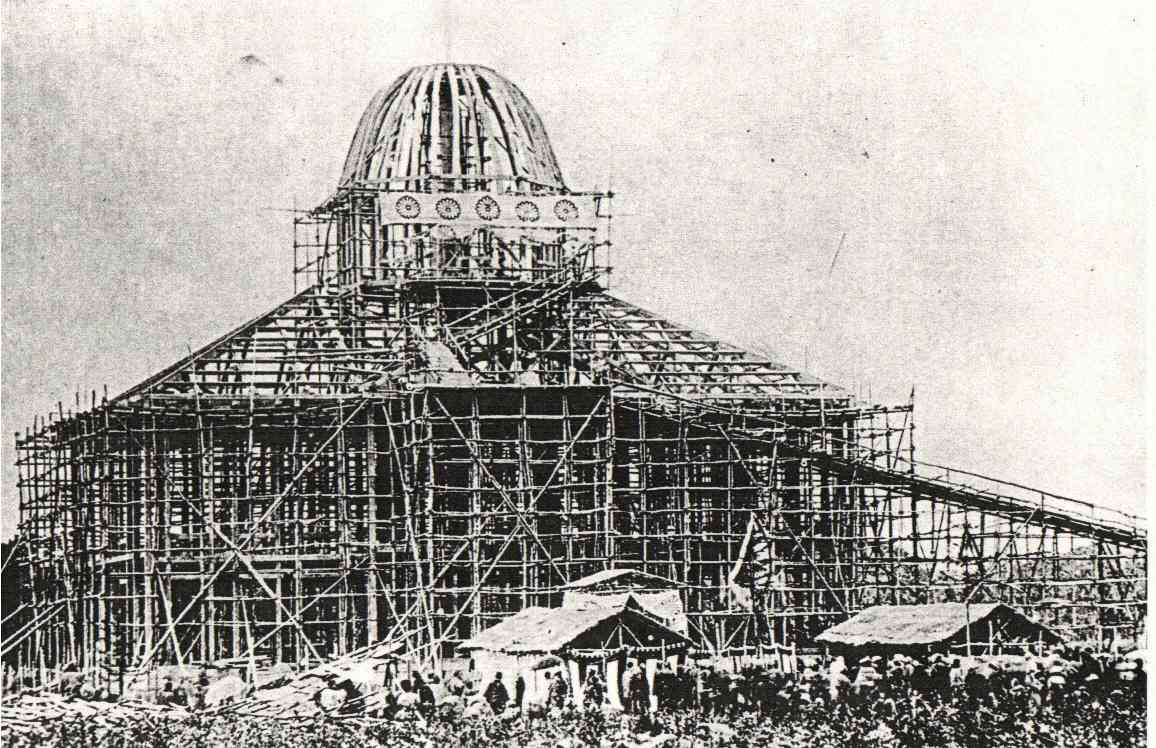

▼ 明治5年 建築中の札幌開拓本庁舎

札幌開拓本庁舎は当時では我が国の洋風建築の中でも代表的な建築物の一つと伝えられている。

明治5年7月に着工し6年10月に完成した、建坪168坪。

明治12年1月17日に2階のストーブ煙突付近より出火し全焼した。